Avete mai provato a guardare in una cantina o una soffitta, magari della vostra famiglia?

È un luogo pieno di storia, intriso di ricordi a noi sconosciuti, alcuni più tristi, altri più felici. Fra i mobili impolverati, dal vecchio stile svedese, si incastrano scatole, raccolte e fogli che, a leggerli, sembrano ormai privi di significato.

Vecchi quaderni, registri, forse qualche negativo: oggetti che molti considerano ormai inutili, destinati all’immondizia. Eppure, ogni cosa un tempo ha avuto un proprietario, un posto specifico in casa.

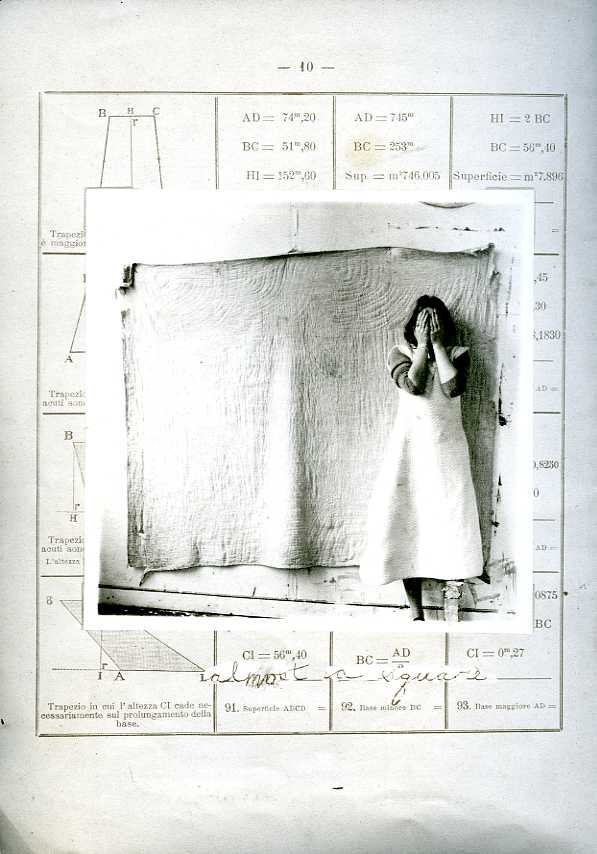

I quaderni, a scuola, servivano per raccogliere in ordine i compiti, i primi calcoli, gli esperimenti e per contenere i limiti della nostra scrittura all’interno di righe, colonne e quadretti.

Su quei quaderni abbiamo passato molto tempo, e ora giacciono abbandonati in una scatola mangiata dall’umidità e dal tempo.

Per molti sono materiali insignificanti, pronti per essere gettati, perché non trovano più spazio nelle nostre case attuali.

Viene da chiedersi se non possano ancora oggi essere un territorio di esplorazione, di conoscenza delle sfumature che vivono dentro di noi. Forse il manuale di algebra e geometria potrebbe sembrare un luogo austero per conoscersi, ma per Francesca Woodman è stato un terreno dove mettere a nudo il disordine interiore, in contrasto con l’ordine esteriore.

Con Some Disordered Interior Geometries, un libro d’arte pubblicato postumo nel 1981 attraverso la libreria Maldoror, che ospitò anche la sua prima personale, la fotografa americana entrò nell’Olimpo della fotografia a soli 22 anni, rimanendo cristallizzata nei suoi autoritratti.

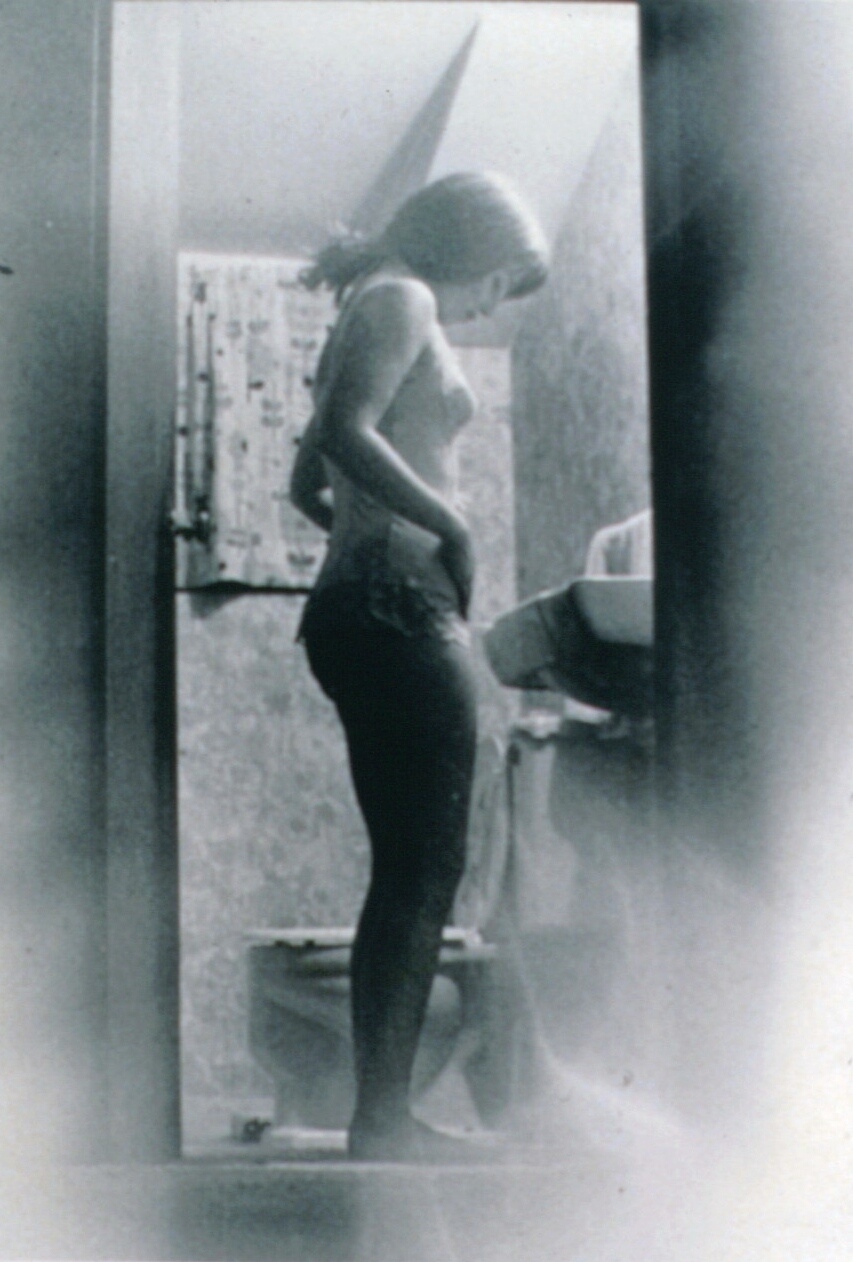

Con il suo obiettivo, Francesca ritraeva le donne e i loro corpi, alla ricerca di una verità non conforme, lontana dalla sessualizzazione e dalla messa in scena stereotipata.

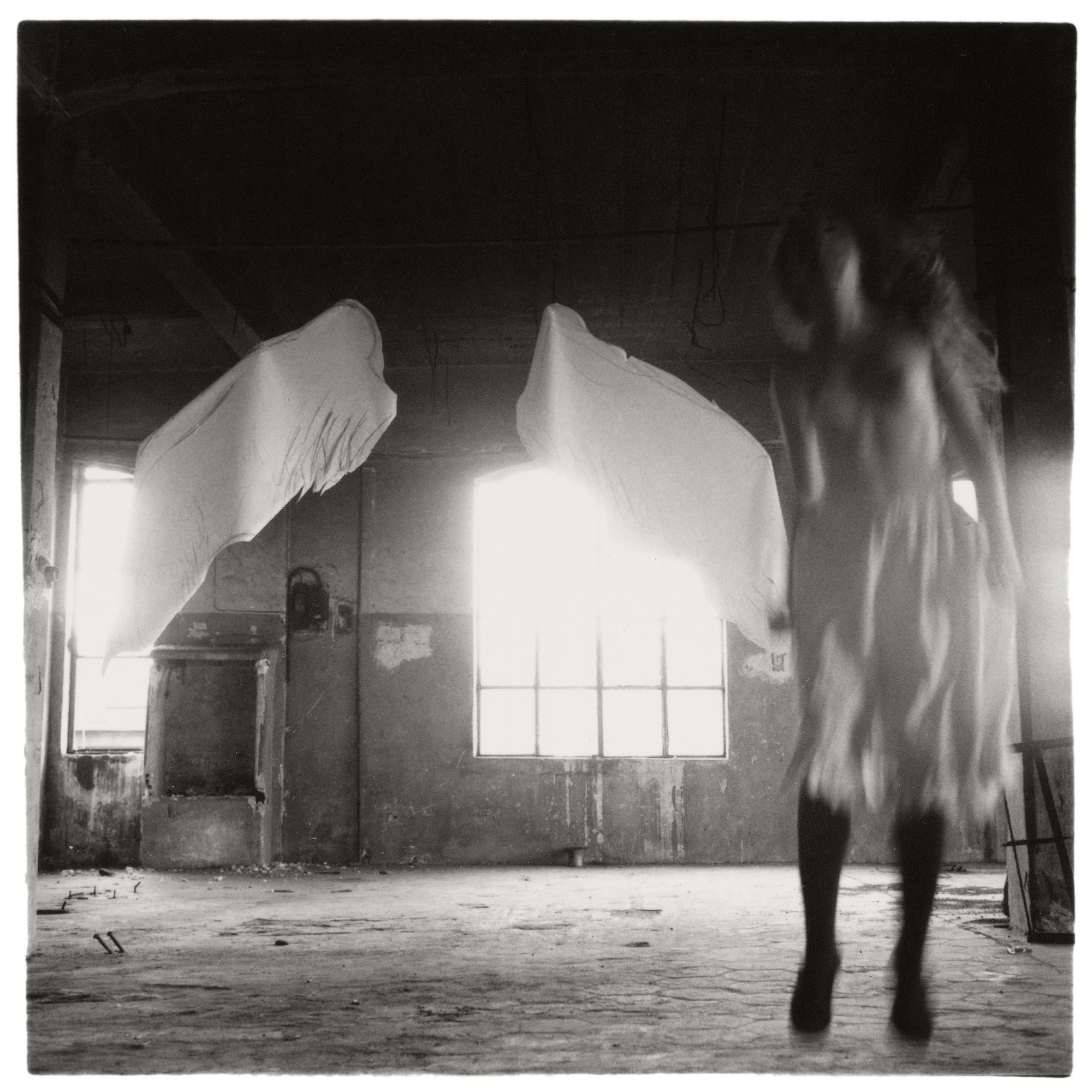

Utilizzava il movimento, la sfocatura e l’esposizione per rompere i legami con la “buona fotografia”. I suoi scatti urlano la presenza di un corpo che non riconosce lo spazio in cui si trova, che si sente in gabbia, annichilito, desideroso di mimetizzarsi nel disagio che lo circonda.

Francesca Woodman raccoglie le influenze del surrealismo, delle gothic novel e di personaggi come Man Ray e Duane Michals e la porta nella critica contemporanea, creando luoghi ambigui, dove il soggetto è presente ma non si ritrova, si muove ma è in disaccordo, si frammenta all’interno della chiusura decadente degli spazi in cui scatta.

I suoi negativi, custoditi dalla famiglia Woodman a Denver, sono circa 10.000 e raccontano storie di difficile interpretazione, proprio come difficile è interpretare noi stessi.

Conoscersi al di fuori degli schemi geometrici in cui siamo cresciuti è complesso: quegli schemi ci snaturano e creano un terzo luogo, dove o ti adatti, o muori. Così Francesca Woodman si lanciò dalla finestra del suo appartamento di New York, poco dopo la sua prima personale, lasciando dietro di sé un diario visivo delle sue geometrie interiori, che mal si conciliavano con quelle esteriori. Forse, in quelle geometrie

Francesca aveva intravisto la rigidità di un mondo incapace di comprenderla e accoglierla. Le sue fotografie diventano allora una risposta intima e viscerale: corpi vulnerabili che si contrappongono a superfici dure, fredde e impersonali, simbolo di un ordine esteriore imposto e distante dalla realtà interiore.

Quando questo ordine artificiale diventa soffocante, nasce la necessità di infrangerlo: un impulso al movimento, all’imperfezione, alla ribellione che, talvolta, culmina nell’autodistruzione.

Probabilmente anche Francesca viveva nella sua campana di vetro, impossibilitata a scappare dalla mancanza d’ossigeno che pian piano la stava soffocando. Nonostante la sua morte prematura, il lavoro di Francesca Woodman parla della contemporaneità dei corpi, della loro presenza nello spazio e nella cultura. Parla una lingua più attuale che mai, attraverso immagini che continuano a essere incredibilmente vive.